「書道展に行ってみたいけれど、どんな魅力があるのか知りたい」 「筆遣いや書体の違いに興味があるけれど、どこで学べばいいのか分からない」

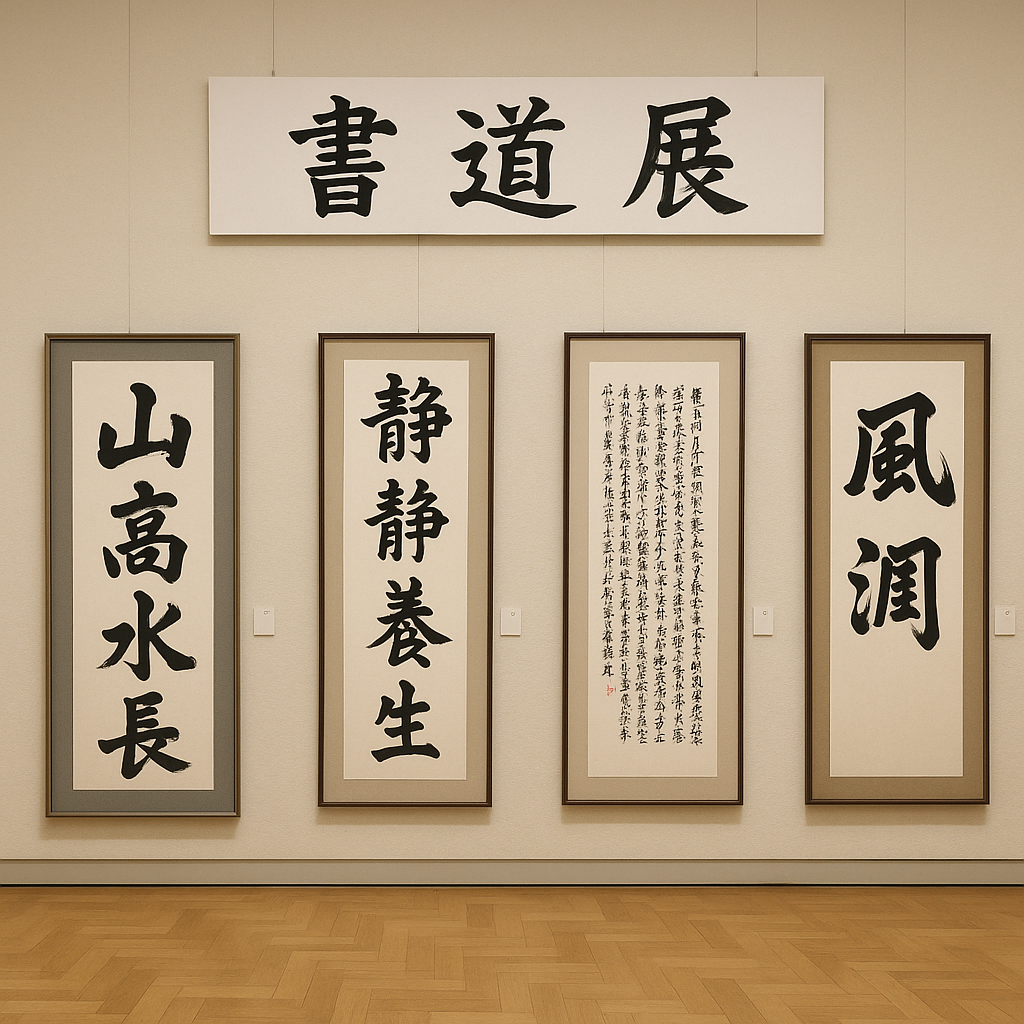

そんな疑問を抱える書道初心者や愛好者の方々。 書道展は、様々な書の作品が一堂に会する貴重なイベント。 美しい筆跡や個性的な作品に触れることで、新たな発見となること間違いなしです。

書道展という文化的なイベントには、独自の歴史と意義があり、現代においても多くの人々を魅了しています。 この記事では、書道展の魅力や楽しみ方、注目の書道家について詳しく解説します。 最後までお読みいただければ、書道展がさらに楽しめ、書道への興味が深まることでしょう。

この記事で分かること

書道展とは?その魅力を解説

書道展は、美しい文字の世界を訪れる一つの手段です。多彩な書道の作品が一堂に会する展示会。書道展の魅力は、その奥深い芸術性にあります。

書道が単なる書き文字で終わらないのは、長い歴史と文化的背景があるためです。古来より、書道は精神と技術の融合とされ、芸術としての地位を確立してきました。

例えば、歴史的な書道作品を展示する書道展では、伝統的な技法や用具の美を直接目にすることができます。また、現代のアーティストが創作する新たなスタイルの作品に触れることもできます。

書道展は、その歴史と新たな芸術の潮流を体感できる場です。書道展における豊かな表現世界への扉を開いてみてはいかがでしょうか。

書道展の歴史と背景

書道展の歴史は、その芸術の進化とともにあります。書道展が重要なのは、長い歴史と文化的発展の節目を示すからです。

書道は、4世紀に中国で確立された後、日本へ伝来し、その地位を高めてきました。日本においても、平安時代、仏教とともに貴族たちの間で広まり、徐々に一般にも普及した歴史があります。

例えば、歴史的な書道展として、平安時代の貴族たちの作品が展示されることがあります。また、著名な書道家たちが後世に与えた影響を示す作品もあります。これらの展示を通じ、書道の進化の過程を知ることができます。

書道展はこのように、書道の歴史とその文化的背景を深く理解するための絶好の機会です。

現代における書道展の意義

現代の書道展には、より深い芸術的意義があります。書道展は、文化的伝承と革新を結びつける場として、非常に重要なのです。

昔ながらの技法を忠実に再現した作品から、現代芸術と融合した新しい表現まで、多様性が増しています。これは、書道が時代に応じて進化し、常に新たな価値を生み出している証です。

具体的には、新進気鋭のアーティストたちが、抽象的表現や他の美術分野と融合した作品を展示することがあります。そうした作品は、書道の可能性を広げ、書道を現代芸術の一部として認識させる役割を果たします。「伝統は守りつつ、しかし新しいものを生み出したい」というアーティストの思いが伝わってくることも。

現代における書道展の意義は、このように伝統と革新の交差点を見せてくれる点にあるのです。書道展から得られるインスピレーションは尽きません。

書道展の楽しみ方:初心者でも楽しめるポイント

書道展は「書」の美しさを様々な角度から楽しめるイベントです。しかし、初めて訪れると、どこに注目すれば良いのか迷うかもしれません。そこで、初心者でも楽しめる書道展のポイントを解説します。作品のテーマ、書体の種類、筆遣いと技術という三つの観点から、書道の魅力に迫りましょう。

作品のテーマを理解する

書道展を訪れる際に、まず作品のテーマを理解することが大切です。作品には作者の想いやメッセージが込められており、それを知ることでより深く楽しむことができます。

例えば、作品横に表示されているキャプションを読むことで、テーマや作者の意図を把握できます。また、古典的な作品は歴史的な文脈がある場合もあり、その背景知識を持つことで作品がより立体的に見えるでしょう。「この作品にはどんなメッセージが込められているの?」と、自分自身に問いかけながら観賞すると良いでしょう。

書道展をより楽しむためには、作品に込められたテーマや意図をしっかりと理解することが重要です。

書体の種類を知る

書道展では、様々な書体が展示されています。書体を知ることで、作品の多様性を楽しむことができます。書体ごとに異なる美しさや難しさがあり、それが書道作品の魅力の一つです。

代表的な書体には、楷書、行書、草書があります。楷書は構造がしっかりしており、読みやすいのが特徴です。一方、行書は流れるような美しさがあり、草書はさらに自由な表現が可能です。これらの区別を理解することで、その作品が持つ独自の美しさを感じ取ることができるでしょう。「この作品はどの書体を使っているのかな?」と、興味を持って観察してみてください。

書道展では、様々な書体を知ることで、作品をより深く理解し楽しむことが可能になります。

筆遣いと技術を観察する

書道作品を見る際に、筆遣いと技術を観察することも非常に重要です。筆の動きや濃淡を観察することで、作品の奥深さを感じることができます。

特に、作品中の線の強弱や筆の大胆な動きは注目ポイントです。例えば、ある作品で筆が重厚に押し付けられた部分と、軽やかに流された部分があるとします。それは作者が異なる感情を表現しているかもしれません。また、筆跡の濃淡を通して立体感やリズムを生み出している作品もあります。「この部分はどうやって表現されているのだろう?」と技術に注目し、目を凝らしてみると、新たな発見があります。

筆遣いや技術に注目し観察することで、書道作品の技術的魅力を存分に味わうことができます。

注目の書道家とその代表作品

書道展に行くと、さまざまな書道家の作品に出会うことができ、その中で特に注目される書道家とその代表作品について知ることは、書道展をより一層楽しむためのポイントになります。

今回は、書道の世界でふたつの重要な要素、「著名な書道家」と「代表的な作品の見どころ」について解説します。

会場で作品を目にする際、こうした背景を知っていると、新たな視点からの書の鑑賞が可能となります。様々な作品を通して、書道の奥深さを体感することができるでしょう。

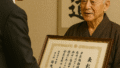

著名な書道家の紹介

書道展には、名の知られた著名な書道家の作品が数多く展示されていますが、その一部を紹介します。書道家の名前を知ることで、展示作品に対する理解も深まるでしょう。

例えば、現代書道の権威として名高い「青木天外(あおきてんがい)」氏はその一人です。青木氏は、古典的な技法を尊重しつつも、現代の感性を取り入れた斬新な作品作りで知られています。彼の作品は、力強さと繊細さが共存し、訪れる多くの人々を魅了します。

「この作品はどのようにして生まれたのだろう?」と興味を引かれることでしょう。作品を通じて、書道家の心情やその背後にある物語に触れることができます。こうした著名書道家の作品は、書道展を訪れる際の見逃せないポイントです。

代表的な作品の見どころ

次に、書道展における代表的な作品の見どころをご紹介します。これらの作品は、それぞれ独自の魅力を持ち、鑑賞者に多くの感動を与えます。

例えば、前述の「青木天外」氏が制作した作品『魂の叫び』は、多くの書道展で展示され、高い評価を受けています。この作品は、力強い筆致と情熱的な表現が特徴で、見る者に強いインパクトを与えます。「本当に筆で描いたのか」と思うほどの大胆で的確な筆運び。そこで際立つ筆圧や墨色の濃淡は、作者の心情を雄弁に語っています。

書道作品は、言葉だけではなく、視覚的な要素もふんだんに盛り込まれており、立ち止まってじっくりと鑑賞する価値があります。書道展でこれらの作品を鑑賞することは、書道の美しさと意味合いを深く理解するための大切な手掛かりになるでしょう。

代表作を心ゆくまで堪能することで、書道の魅力を一層感じていただけるはずです。作品の見どころを知ることは、書道展をより楽しむための重要なポイントと言えます。

書道展の開催情報と参加方法

書道展への参加を検討している方にとって、開催情報は重要な要素です。 会場がどこなのか、開催期間はいつなのか、基本的な情報を確認することで効率的に訪れることができます。

また、参加方法も事前に調べておくことで、スムーズに鑑賞や自身の作品の提出が可能になります。

書道展の開催情報や参加方法について詳しくご紹介します。

全国のおすすめ書道展情報

全国では様々な書道展が開催されていますが、特におすすめのものを紹介します。 参加したいと思ってもどこで開催されているかわからないと足を運ぶのが難しいですよね。

例えば、東京都で毎年開催される「全国書道展」は、国内外の書道家の作品が一堂に会し、新進気鋭のアーティストからベテランまで幅広い層が揃います。

また、京都の「古典書道展」では、主に歴史的な作品が展示され、書道の奥深さに触れることができるでしょう。 このように、各地で開催される書道展の詳細情報を事前にチェックすることで、自分に合った書道展を選ぶことができます。

ぜひ、事前の開催情報をしっかりと確認して、お気に入りの書道展を訪れてみてください。

参加する際の注意点とマナー

書道展に参加する際、知っておくべき重要なポイントは注意点とマナーです。 なぜなら、作品を尊重し、他の参観者との快適な空間を維持するために欠かせません。

例えば、展示を見る際に注意すべきこととして、「作品に触れない」ことが挙げられます。 館内では静かに行動し、他の来場者の鑑賞を邪魔しないよう心がけるべきです。

また、写真撮影についても、許可があるかどうかを確認し、フラッシュ撮影は控えるのが常識です。 他の参加者への配慮や展示作品への敬意を忘れず持ち続けることが大切です。

良識を持った行動を心がけ、心豊かに書道展を楽しんでください。

書道展をきっかけに書道を始めるには

書道展を訪れた際に、その美しさと表現力に圧倒され、「私も始めてみたい!」と思う方は多いのではないでしょうか。

書道を始めるきっかけとして、書道展ほど魅力的なものはありません。しかし、いざ始めようとすると、どこから手をつけていいのかわからないことも多いものです。

そんな時は、まず、書道教室やオンライン講座の選び方や、必要な道具について知識を持つことが重要です。これによって、スムーズなスタートが切れます。

書道の入り口として、しっかりとした準備をしてみませんか。

書道教室やオンライン講座の選び方

書道を学ぶには、まず書道教室やオンライン講座を選ぶことから始めるのが良いでしょう。

教室を選ぶ際のポイントとしては、教室の雰囲気や講師の経験、教え方が自分に合っているかを見極めることが重要です。事前に体験入学可能なところがあれば、積極的に参加してみて雰囲気をつかむといいでしょう。

また、忙しい現代人にとってオンライン講座は便利な選択肢です。自分のペースで学べるだけでなく、さまざまな講師が提供するスタイルを気軽に試すことができます。

書道を効果的に学ぶため、教室や講座選びは慎重に行いましょう。

必要な道具と始め方

書道を始めるには、必要な道具をそろえることが不可欠です。ですが、道具といってもあれこれと迷うこともあります。

基本的には、筆、墨、硯、半紙があれば始められます。最近では、初心者向けにセット販売しているものも多く、手軽にそろえることができます。特に、初めは高価な道具を用意する必要はありません。

まずは基本セットを購入し、そこから徐々に、自分に合ったタイプの道具にこだわっていくのが良いでしょう。最初の一歩を踏み出すときは、ハードルを低くすることが継続のコツです。

書道展で得たインスピレーションをもとに、思い立ったら始めてみましょう。きっと新しい発見が待っています。

まとめ:書道展で書の世界をもっと楽しもう

書道展は、日本の伝統文化を体験できる貴重な場であり、多くの魅力を秘めています。 歴史ある書道展を通じて、現代における書の意義を再認識し、新たな視点から作品を楽しむことができます。

初心者でも作品のテーマや書体、筆遣いを観察することで、書の奥深さを感じ取ることができるでしょう。 また、著名な書道家やその代表作に触れることで、より深い理解が得られるはずです。

書道展をきっかけに、書道の世界に足を踏み入れるのも素晴らしい選択です。教室やオンライン講座の活用を検討し、道具を揃えて始めることで、さらに書道への理解と魅力が深まることでしょう。

コメント