「茶道の中で、扇子はどんな役割を果たしているのか」 「茶道を学び始めたが、扇子の選び方や使い方で迷っている」

そんな悩みを持っている茶道初心者の方々。 千年もの歴史を持つ茶道において、扇子はただの道具以上の存在。 儀礼的な意味合いや、心を込めた一礼を演出するために欠かせないアイテムです。

茶道における扇子の歴史は何を物語っているのか? この記事では、茶道での扇子の歴史的背景から重要性、選び方、マナーまでを詳しく解説します。 最後まで読むと、茶道における扇子の真髄を理解し、自信を持って茶道を楽しめるようになるでしょう。

この記事で分かること

茶道の中での扇子の歴史と重要性

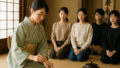

茶道には、様々な道具が使用されますが、扇子はその中でも特に重要なアイテムです。扇子は茶道の精神を反映し、繊細な美意識を育むものです。

茶道における扇子の役割を理解するためには、その歴史と位置づけを知ることが肝要です。扇子の起源から茶道での重要性まで、深く掘り下げてみましょう。

扇子の起源と茶道での位置づけ

扇子の起源は日本にあり、平安時代より貴族の間で広まりました。そして、茶道においても早い段階で取り入れられました。茶道と扇子の関係は、長く続くものです。

扇子は、平安時代に日本で生まれたと言われています。貴族の象徴としての意味を持ち、その後、茶道にも取り入れられました。茶室においては“象徴的なアイテム”としても機能します。薄く漉いた紙を広げたり閉じたりする様子が、静寂の中での動きを演出。これは、茶道の精神性を感じ取るための重要な要素となっています。

したがって、茶道における扇子は、歴史的背景と共に、その使用法も重要な一部なのです。

扇子がもたらす雰囲気と意味合い

扇子は茶道の中で深い雰囲気を醸し出し、参加者に特別な意味合いを感じさせます。単なる道具としてだけでなく、精神的な側面をも包み込む力を持っています。

茶道の場において、扇子の開閉の動きは“儀礼的な美しさ”を演出します。この動作は、参加者が心を静め、茶の道に没入するための儀式の一つです。例えば、薄明かりの中で静かに広がる扇子の姿は、参加者の心を凛とさせ、彼らを深い集中状態へと導きます。さらに、扇子が持つ折り目や模様は、それぞれの茶席のテーマや季節感を反映することも多いです。

このように、扇子は茶道の雰囲気作りに欠かせない要素であり、その意味合いも多岐にわたるものです。

茶道における扇子の選び方

茶道には欠かせないアイテムの一つに扇子があります。その選び方一つで茶会の印象が大きく変わります。

茶道における扇子は、単なるファッションアイテムではなく、礼儀や文化の一部としての役割を果たします。 適切な扇子を選ぶことで、茶道の美しさを引き立てることができます。

本記事では、茶道における扇子の選び方について詳しく解説していきます。

素材とデザインの選び方

茶道で用いられる扇子の素材とデザインは、その場の雰囲気や使い手の格を引き立てる重要な要素です。素材には竹製や木製の骨に紙や絹が張られ、デザインには季節感や雅趣があります。

例えば、普段の茶会にはシンプルで落ち着いたデザインが好まれます。一方で、特別な茶会や式では、より華やかで装飾が施された扇子が用いられることがあります。これにより、場の格式と調和する選び方が大切となります。

近年では、職人による手作りの扇子も人気を集めており、その精巧な細工が茶道具としての価値を高めています。茶道における扇子は、使い手のセンスを星まり立て、茶会の雰囲気を格上げするアイテムといえるでしょう。

季節ごとのおすすめの扇子

茶道では、季節に応じた扇子を選ぶことが格調の高さを演出します。各季節の自然を取り入れたデザインや素材を選ぶことで、参加者に季節の移ろいを感じてもらうことができます。

例えば、春には桜や梅の花をあしらった柔らかい色合いの扇子が合い、夏には竹や涼しげな絹製を使います。秋には紅葉などの濃い色彩、冬には松や竹の図柄の扇子がおすすめです。どの季節の扇子も、それぞれの季節を感じさせる素材とデザインが選び抜かれているのがポイントです。

このように、茶道で使用する扇子は、季節に応じた選び方を心掛けることが大切です。季節の移り変わりを尊重した扇子選びは、参加者への心遣いへと繋がっていきます。

茶道での扇子の基本的な使い方とマナー

茶道での扇子の扱いについて、基本的な使い方とマナーを知っておくことは非常に重要です。

扇子は茶道において単なる道具ではなく、参加者の立場や心を示す象徴的な役割を担うからです。

扇子の使い方には特定の決まりがありますので、しっかりと理解しておく必要があります。 では、これから茶道における扇子の持ち方について詳しく見ていきましょう。

扇子の持ち方

茶道において、扇子の持ち方は非常に大切な要素です。なぜなら、扇子は茶道の中で丁寧さと敬意を表現する道具だからです。適切な持ち方で扱うことが礼儀となります。

一般的には、扇子を膝の上に置き、常に両手で丁寧に扱うことが求められます。また、開閉するときは、静かに片手で持ち上げ、もう一方の手でそっと添えて行います。力強く開閉するのは、無作法と見なされることがあります。 このような丁寧な扱いが、茶道の精神ともいえる「おもてなしの心」を表すのです。

そのため、扇子の持ち方は心を込めた振る舞いを示すものであり、「心」を尽くすことが大事。

正式な場面での扇子の使い方

茶道における正式な場面での扇子の使い方にも、しっかりとしたルールがあります。知識を持った上で参加すると、茶会をスムーズに進められるからです。

たとえば、客として茶室に入る際は、まず自分の正面に扇子を置き、上座への礼を示すときにその上に飾り扉を置きます。茶碗が回ってきたときは、その前にそっと置いて一礼し、感謝を示します。あくまで扇子は装飾としてではなく、茶道の一部として使います。 このように、扇子は多機能でありながら厳格な目的を持つツールとして認識されています。

正式な場面で礼儀を守るため、「どう使えば良いのかな?」と迷ったら、茶道の精神にかなう方法で丁寧に扱いましょう。

よくある間違いとその注意点

茶道の場でよく見られる扇子の間違った扱いについて、注意を払うことが大切です。なぜなら、正しい使い方をしないと、周囲に不快感を与えることになりかねないからです。

例えば、扇子を遊び道具のように振る舞ったり、床に落としたりすることは絶対に避けましょう。また、風を送るために頻繁に開閉する行為も失礼です。これらの行いは、扇子を敬う心を欠いていると判断されてしまいます。 さらには、会話をしながら扇子を持ち、広げたままで話すことも無作法とされています。茶道においては、扇子は飾るものでなく、重んじるものとして扱います。

こうした注意点を守り、茶道の場では常に配慮を忘れず、心地よく扇子を使用することが重要です。

稽古で扇子を使う際の心構え

茶道の稽古において、扇子を使う際の心構えは非常に重要です。不思議と、道具が持つ 美しさや重み は、そのまま心に反映されます。

扇子は、茶道の世界で様々な場面での所作に用いられます。これが扇子を使う際の心構えを持つべき最大の理由です。細やかな動作に敬意を払うことで、心が整い、茶の心を理解する助けとなるのです。

茶室に入る時や点前の最中、【扇子を置く位置や角度】一つで、礼儀作法と心映えが試されます。例えば、床の間に向かう際の扇子の位置は、ただのアクセサリーではなく、自らの心を表す指標です。初心者はまず、これらの基本を徹底します。

こうした心構えを持ちながら稽古を重ねることで、茶道の扇子を使う中での正しい所作が深く身に付きます。心を一つに、稽古を大切にしましょう。

初心者が心得ておくべき基本

茶道で扇子を扱う際、初心者が心得ておくべき基本があります。それは、心を込めた「丁寧な動作」と「静かな配慮」です。

初めて扇子を使う際には難しいことも多いでしょう。しかし、しっかりと基本を押さえることが大切です。扇子の持ち方や動かし方を適切に行うことで、茶道の所作が美しく見えます。

例えば、扇子を開く際の動作はゆっくりとした動きが求められます。また、扇子を床に置く際には、置く位置や角度に細心の注意を払います。これが初心者の内に習得すべき基本的な流れです。扇子は単なる道具ではなく、心を映す鏡です。

このように、初心者は基本を常に意識し、扇子を通じて茶道の精神を学びます。心を大切に、一歩一歩進んでいきましょう。

上級者に向けた扇子の扱い方の極意

茶道において上級者と呼ばれる人々は、扇子の扱いに鋭い悟りを持ちます。扇子を操ることで、心の落ち着きが体現されるのです。

扇子は、日本の茶道の中で繊細な芸術の一部となります。それ故に、上級者には扇子を通じた「情の表現」と「静の極み」が求められます。これは、茶道の最高峰に触れる機会を意味します。

例えば、茶会の中で「静かに扇子を扱う」ことで、観客の心をも打つ瞬間を作り出します。また、扇子を通して茶室の雰囲気を染めることが可能です。上級者であれば、扇子の開け方一つにさえも心を込め、その所作全体が芸術としての美しさを放ちます。

このように、上級者に必要なものは、扇子の扱い方という枠を越えた茶道の精神であることは明白です。心を静かに、深みを増すことで、茶道の真髄を極めていきましょう。

茶道における扇子のメンテナンスと保管方法

茶道において、扇子は礼儀作法の中で重要な役割を果たしています。このため、正しいメンテナンスと保管方法は欠かせません。

扇子は繊細な素材でできているため、手入れや保管の仕方次第でその寿命が大きく変わります。では、具体的にどのような方法が効果的なのでしょうか?

この文章では、茶道に必須のアイテムである扇子を、適切に手入れし長持ちさせる方法をご紹介します。

扇子の適切な手入れ方法

扇子の手入れ方法は、その素材に応じたケアが求められます。特に、紙や骨部分はデリケート。手入れ時に力を入れすぎると破損の原因となるため注意が必要です。

扇子の紙部分が汚れている場合は、柔らかい布や乾いたティッシュで優しく拭き取ります。もし、扇子の骨に汚れが付着しているときは、微細なブラシを用いるとよいでしょう。 例えば、「このシミどうにかならないかな?」と思ったら、風通しの良い場所で優しくケアをしてください。洗剤や水を使うのは避けるべきです。残る可能性があります。

扇子を長く愛用するためには、正しい手入れが重要です。茶道に用いる貴重な道具であるため、丁寧に扱いたいものです。

長持ちさせるための保管のコツ

扇子を長持ちさせるには、適切な保管方法が欠かせません。陽に当たる場所や湿度の高い場所を避けて保管することが基本です。

扇子を使い終わったら、涼しく直射日光の当たらない場所で収納するのが理想です。例えば、「この扇子風通し大丈夫かな?」と疑問に思ったら、桐の箱など湿気を防ぐ素材のケースに入れることを推奨します。 また、保管時に折り曲げたままにしておくと、形状が変わる恐れがあるため、自然な状態で保つのがよいでしょう。 さらに、数カ月に一度は風通しの良い場所で広げて乾燥させるとカビの発生を防げます。

扇子の正しい保管は、その素材を守り、茶道具としての役割を果たし続けるために大変重要です。

まとめ:茶道を深めるための扇子の可能性

茶道において扇子は、格式を保ちつつ繊細な美を演出する重要なアイテムです。 起源を理解し、素材やデザインにこだわることで、茶道の場をさらに洗練されたものにすることができます。

扇子の正しい扱い方やマナーを習得し、稽古での心構えを持つことは、茶道の実践を深める一助となります。 また、適切なメンテナンスや保管により扇子を長く大切に使い続けることも重要です。

扇子を通じて、茶道の豊かさと奥深さを感じ、自らの体験を豊かにしていくことができるでしょう。

コメント