「茶道を始めたいけれど、どんな道具が必要なのだろう?」 「初めての茶道体験、どこから手をつけたらいいのか分からない」

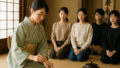

そんな思いを抱えている方も多いでしょう。 茶道は日本の伝統的な文化であり、その奥深い世界に惹かれる人が増えています。 まずは基本的な道具を揃えるところからスタートすることが重要です。

茶碗や茶筅など、一つ一つの道具にどのような特徴があるのでしょうか? この記事では、茶道具の入門編として、必要な道具やその選び方、さらには実践に向けた準備について詳しく解説します。 最後まで読むと、茶道具の魅力やそれを使った茶道の基本が理解でき、より深く楽しめるようになるでしょう。

この記事で分かること

茶道の入門道具とは?

茶道を始めるにあたり、どんな道具が必要か悩む方も多いでしょう。特に初心者の場合、基本の道具を揃えることが重要です。

入門者にとっての最低限の道具には、茶碗、茶筅、茶杓、柄杓、そして棗があります。これらは茶道を実践する上で欠かせないアイテムと言えます。

全ての道具にそれぞれの役割があり、それを理解することで茶道の世界をより深く楽しむことができます。これからそれらの道具について詳しく見ていきましょう。

茶碗

茶道において、茶碗は最も重要な道具の一つです。なぜなら、茶はこの茶碗の中で点てられ、飲まれるからです。

茶碗の形や素材、デザインは様々です。例えば、伝統的な楽焼きの茶碗はその温かみと手触りから多くの茶道愛好者に支持されています。また、季節ごとに合う茶碗を選ぶことも楽しみの一つです。

茶碗選びは、茶道の楽しさを左右する重要な要素です。自分にぴったりの茶碗を見つけることで、茶道への興味が一層深まるでしょう。

茶筅

茶筅は茶を点てる際に使う必須の道具です。これがなければ、抹茶を美しく泡立てることができません。

茶筅は竹で作られており、その先端は非常に繊細です。多くの細かい筋が抹茶を滑らかに泡立て、美しい一杯を作り上げます。高野山の周辺地域では、伝統的な茶筅作りが受け継がれています。

茶筅を上手く使いこなすことが、茶道初心者から一歩進んだ境地に達するための大切なスキルです。

茶杓

茶杓は、茶をすくうための道具です。シンプルな形状ながら、その用途は非常に重要です。

茶杓は通常、竹や木で作られています。シンプルながら、茶碗と茶筅を結びつける役割を持つため、美しい曲線を備えています。茶杓の使用は、一連の動作における優雅さを引き出します。

茶杓の動きをマスターすることで、茶道の所作が一段と際立つものとなります。

柄杓

柄杓は水を汲むための道具で、水分量の調整を可能にするものです。これなしで茶道は成り立ちません。

柄杓の使い方は、水の温度や量を適切に調整する際に重要です。特に、茶を点てる際の水の量をちょうど良くできるかがポイントとなります。風雅な動作を心がけることが大切です。

柄杓を使う上での正確な動作は、美しい茶道の空間を演出するのに欠かせません。

棗

棗は抹茶を保存するための容器で、茶道の儀式において重要な役割を果たします。容器の美しさがそのまま空間を彩ります。

棗の種類は多岐にわたり、漆塗りのものや、金箔で装飾されたものなど様々です。これらは見た目だけでなく、抹茶の風味を保つ役割も担っています。

美しい棗を選ぶことで、茶道の行程がさらに特別なものとなります。

茶道で使われる主な道具の特徴

茶道は、日本の伝統的な文化の一部であり、その魅力を楽しむためには適切な道具を理解することが重要です。 道具の特徴を知ることで、茶の湯の奥深さをより一層感じることができます。茶道の道具には、それぞれに深い意味と用途があります。

茶道に欠かせない道具の中で最も重要なのが茶碗です。この道具は茶を立てるために不可欠な存在。さまざまな形状や用途に特化した茶碗があります。

さらに、茶筅や茶杓なども、茶道を実践する上でなくてはならない道具。その選び方や手入れ方法について知識を深めることが、良質な茶の湯を楽しむために大切です。

本記事では、茶道で使われる主な道具の特徴について順を追って解説します。

茶碗:形状と用途の違い

茶碗は、茶道において特に重要な役割を果たします。形状や用途にはさまざまなバリエーションが存在。

茶碗の形状は、季節や茶会のテーマによって適切なものを選びます。例えば、暖かい季節にはあっさりとした形状のものが、寒い季節には重厚なものが好ましいです。 また、用途によっても茶碗の選択が変わります。濃茶用の碗は口が広く、薄茶用の碗はやや深め。用途に応じた茶碗選びが、茶の味わいを引き立てます。

それゆえ、茶碗の形状と用途の違いを理解することは、茶道を楽しむために必要不可欠なのです。

茶筅:選び方と手入れ方法

茶筅は茶を点てる際に使用する道具であり、選び方と手入れが非常に重要です。良い茶筅を選ぶことで、美しく立てた茶が完成します。

茶筅には、使用する茶の種類や固さに応じた形や本数があります。例えば、抹茶の種類によって適した茶筅が異なるため、選び方に注意が必要です。 加えて、手入れを欠かさないことで、茶筅は長持ちします。使用後はしっかりと洗い、水気を完全にとってから風通しの良い場所で乾燥させることを心がけましょう。

こうして、茶筅の正しい選び方と手入れ方法を知っておくことが、美しい茶の湯を楽しむ秘訣となります。

茶杓:素材と歴史

茶杓は、茶を抹茶の器からすくう際に使用する道具です。その素材と歴史には、奥深い背景があります。

茶杓の主な素材は竹ですが、時には象牙や金属製のものも見受けられます。特に竹製のものが主流で、自然な風合いや手触りが人気です。 茶杓の歴史は古く、千利休が今の形に整えたとされています。そのシンプルさと美しさが茶の湯に魅力を添えてきました。

素材と歴史を理解しながら茶杓を用いることで、茶道の豊かさをより深く味わうことが可能になります。

柄杓:使用方法と季節による違い

柄杓は、水を汲むための道具であり、その使用方法と季節による違いが興味深い点の一つです。

柄杓は、茶を点てる成功において必要不可欠な道具。具体的には茶道具のひとつであり、水を運び汲みやすいように考えられた形状をしています。 季節によって、柄の長さや材質に違いがあります。例えば、夏には涼しげな竹の柄杓が好まれ、冬には長く重厚感のあるものが選ばれる傾向にあります。

このように、柄杓の使用方法と季節による選び方を知って活用することが、茶道の技を高めることにつながります。

棗:種類と使い分け

棗は、抹茶を保存するために使用される容器であり、その種類と使い分けは茶道具の中でも興味深いです。

棗は、主に木製で漆仕上げされたものが一般的。この道具は、抹茶の量や茶会の目的に応じて適切なものを選びます。 例えば、客観的な茶会の場合、大振りな棗が必要ですし、個人的な楽しみのためのお茶では小ぶりのものが使われます。

種類と使い分けを意識して棗を選ぶことで、茶道をより一層深く理解し、味わうことができるでしょう。

茶道具の選び方

茶道を始める際、適切な茶道具選びはとても重要です。 初心者から上級者まで、茶道具の選び方には深い知識が要求されます。

まず、茶道具が持つ文化的価値を知ることが第一歩です。歴史ある道具には、職人が手間暇かけた美しい技が詰まっています。 次に、自分の茶道の経験レベルや目的に応じた道具を選ぶことが肝心です。

例えば、初心者には価格も手ごろで実用的なセットが向いています。 さらに、高級な茶道具があなたの道具選びにどのような影響を与えるかも考えてみてください。

茶道具を正しく選ぶことで、茶道の楽しみはさらに深まります。大切なことは、自分に合った道具を見つけ出すことです。

初心者向けの道具セット

初心者が茶道を始める際には、まず初心者向けの茶道具セットを選ぶのが賢明です。 なぜなら、基本的な道具が揃っているため、無理なく茶道を学ぶことができるからです。

具体的には、茶碗、茶杓、茶筅、そして建水などが一般的に含まれています。 例えば、初心者向けのセットは、扱いやすさとお求めやすい価格が特徴で、気軽に茶道の基本を学ぶことができます。

このように、まずは基本セットを手に入れ、練習を重ねた上で次のステップに進むことが大切です。 初心者向けの道具セットを使用することで、茶道の基礎を学びやすくなります。

高級茶道具の選び方

高級茶道具を選ぶ際には、信頼できる専門店で購入することをお勧めします。 それは、品質の良さと作り手の技術が詰まった道具が手に入るからです。

例えば、著名な陶芸家が作った茶碗や、歴史ある窯元の作品などがあります。 また、木製の茶箱や金箔が施された茶杓など、見た目にも美しい一品が多いです。

高級茶道具は一生もの。購入する際には、自分の好みと実際に使う場面を想定して選びましょう。 高級茶道具を選ぶことは、自分だけの特別な茶道体験を追求することにつながります。

道具の手入れと長持ちさせる方法

茶道具を長く愛用するためには、正しい手入れが欠かせません。 道具を大切に扱うことで、その美しさを長く楽しむことができるからです。

手入れの基本は、使用後すぐに道具を清潔にすること。例えば茶碗は、使用後にぬるま湯で軽く洗い、自然乾燥させます。 さらに、茶筅は形が崩れないように専用の筒に入れて保管しましょう。

これらの手入れをしっかり行うことで、大切な道具はいつまでも新品同様の輝きを保ちます。 道具の手入れを怠らないことで、茶道の心を深く感じることができます。

茶道の実践に向けた準備

茶道を始めるためには、道具の正しい使い方と配置が重要です。 それらが調和し、茶会全体の流れをスムーズにするからです。

茶道は、おもてなしの心と美意識を重視する日本の伝統文化。 しかし、道具を適切に使えなければ、その本質を感じることができません。

この準備を通じて、茶道の魅力がより深まるでしょう。

道具の配置と使い方

茶道用の道具は、各々決まった配置があります。この配置を守ることが大切です。なぜなら、動作や流れを円滑にし、茶の湯の美しさを引き立てるからです。

例えば、水差しや茶碗、茶さじなど、全てに特定の位置が決められています。茶碗は、道具立ての一番前に置き、扱いやすいように配置します。 茶さじは、スムーズに手が届く位置に配置され、道具の置き方が手順を効率的にします。「ここがベストな位置だ」と工夫を凝らしてみてください。

このように、道具を整然と配置し正しく使うことが、茶道の美しさを引き出す鍵なのです。

基本的な手順と心得

茶道を効果的に行うためには、基本的な手順と心得を知ることが重要です。手順を理解すれば、心の持ち方も整理され、茶道の奥深さが享受できます。

初めて茶道を学ぶ方にとって、基本手順を知ることは戸惑いを減らし、自信につながります。最初にお辞儀をしてから、慎重に茶を点てるための準備を進めます。 心を落ち着け、ゆっくりとした動作で茶を点てると「この過程が重要なのだ」「じっくりと時間をかけよう」と心が穏やかに。

このように、基本的な手順を守りながら茶道が持つ精神を意識することで、茶道の神髄に近づくことができます。

茶道に関するよくある質問

茶道を始めたいと考えている方にとって、最初に浮かぶ疑問のひとつが「どの道具が必要なのか?」ということではないでしょうか。 茶道は日本の伝統文化のひとつであり、その奥深さに魅了される人も少なくありません。

初心者にとっては複雑に見えるこの世界ですが、茶道具を知ることでその入り口をスムーズに進むことができます。 ここでは、茶道と茶器の歴史、師匠選びのポイント、そして茶道具の購入場所について詳しく解説していきます。

茶道と茶器の歴史的背景

茶道の歴史と茶器の関係は非常に深いです。日本で茶道の文化が栄えた背景には、中国から伝わった茶文化が根付いています。

茶道は室町時代に隆盛を迎え、千利休によって「わびさび」の精神が確立されたと言われています。 茶器は茶道の中心的な要素であり、各時代の文化や美意識を反映して進化してきました。

具体的には、土器から始まった茶器は、時代を経るごとに磁器や金属製品など多様な素材へと変化しました。 茶道具はその芸術的価値から愛好家に求められ、時には高値で取引されることもあります。 茶道具を理解することはそのまま茶道そのものの理解にもつながるのです。

このように、茶道と茶器の歴史を知ることは、茶道への理解を深める上で非常に重要です。

師匠選びのポイント

茶道を学び始めたとき、最初にぶつかるのは「良い師匠をどう探すか」という問題です。 なぜなら、適切な師匠を選ぶことがその後の学びの質を大きく左右するからです。

一つ目のポイントは、師匠の流派やスタイルが自分に合っているかを見極めることです。 茶道には複数の流派が存在し、それぞれに独自の作法や理念があります。 また、師匠の教え方に共感できるか、自分にとって学びやすいかも要考慮です。

例えば、初めて師匠に会った際に「この方から学びたい!」と直感が働く瞬間があります。それも大事な選択基準のひとつ。 体験教室やオープンレッスンなどに参加して雰囲気を掴むことも有効な方法です。

このように、師匠選びは茶道を深く学ぶための最初のステップとして重要です。

茶道具の購入場所について

茶道を始めるにあたって、どこで道具を購入するのかは多くの人が悩むポイントです。 適切な場所で道具を揃えることは、茶道の学びをより深めるためにとても大切です。

茶道具は専門店で扱われていることが多く、豊富な種類と知識を提供してくれるため、初心者にも安心です。 また、ネットショッピングも利用できますが、その場合は信頼性のあるショップを選ぶことをお勧めします。

例えば、百貨店の茶道具コーナーでは、専門家のアドバイスを受けながら購入できるため、初めての購入者には特に良い選択肢となります。 また、骨董市や茶道具展覧会では、稀少な品を手に入れるチャンスもあります。

こうした購入場所の知識を身に付けることで、質の良い茶道具を適切に選び、茶道の学びを充実させることができます。

まとめ:茶道具の深い世界を知り、美しい日本文化を楽しもう

茶道の世界に足を踏み入れるには、基本的な茶道具を理解することが大切です。 茶碗や茶筅、茶杓といった道具にはそれぞれの用途や特徴があり、それらを知ることで茶道の魅力をより深く味わうことができます。

茶道具の選び方や手入れの方法を学び、自分だけの道具を揃えていく過程も楽しみの一つです。 また、道具を使った実践や茶道の歴史に触れることで、日本文化の美しさを再発見することができるでしょう。

茶道に関する疑問や不安がある場合は、経験豊富な師匠や専門の店舗を訪ねるのが良いでしょう。 茶道具の世界に触れ、日本の伝統文化を深く学ぶことで、心豊かな時間を過ごしてください。

コメント