「茶道って一体何なのだろう?」 「静かさの中にどんな歴史や精神が込められているのか」

茶の湯と呼ばれることもある茶道。 その歴史や精神を知れば、新しい視点で日本文化の奥深さを感じられることでしょう。 今回の記事では、そんな茶道の世界を紐解いていきます。

茶道は単なるお茶をたてる活動ではなく、その起源には深い歴史と哲学が背景にあります。 この導入部分では、「茶道の歴史と精神」について詳しく解説しつつ、初心者でも理解しやすい視点を提供していきます。 記事を読むことで、茶道についての知識が深まり、内面の豊かさを養うきっかけになるでしょう。

この記事で分かること

茶道とは?その歴史と精神

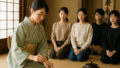

茶道は日本の伝統文化の一つであり、その根底には深い歴史と精神が込められています。 この文化がどのように発展し、何を象徴しているのかを知ることは、茶道の本質に迫ることと言えるでしょう。

茶道には、茶をたてて楽しむという表面的な作法だけでなく、そこに至る背景や心構えが重要です。 歴史を紐解くことで、その精神に迫ります。

茶道の起源と歴史

茶道の起源は中国にありますが、日本で独自に発展してきました。奈良時代に伝わり、室町時代に茶の湯として完成しました。

茶の湯の文化は、禅の影響を受けつつ、千利休によって茶道として確立されました。彼の哲学が茶道の基礎となり、茶会を通じて静寂の中での交流を重視しました。 当初は上流階級の趣味とされましたが、次第に広がりを見せ、一般にも普及していきました。

江戸時代には、より多くの人が茶道を学び、作法やお点前が形式化されてきました。 その影響は現代にも及び、茶道の作法は重要な文化的遺産として受け継がれています。 「茶道とは何か?」と聞かれれば、その歴史の奥深さこそが答えの一つになるでしょう。

それゆえ、茶道は単なるお点前の枠を超え、長い歴史を背景に持つ文化として尊重されています。

茶道に込められた精神

茶道の精神は「和敬清寂」に集約されます。この四文字はそれぞれ「和(調和)」「敬(尊敬)」「清(清浄)」「寂(静寂)」を意味し、茶道の心を表現しています。

茶道の作法においては、客人との調和を大事にし、互いに敬意を払いながら、清らかな心で静寂を求めます。 たとえば、お点前の際には一つひとつの動作が静かに行われ、それ自体が一つの芸術となります。 茶室に入ると、飾られた道具も最小限。その狭い空間が、茶道の精神を感じられる場所となります。

また、茶道の学びを通して心の成長を促し、日常の喧騒から離れて自分を見つめ直す機会ともなります。 この精神が、人々を惹きつけ続けるのです。「茶道の精神とは何か?」と問われれば、それは自己反省と調和の美学の追求と言えます。

茶道におけるこの精神は、単なる作法だけでなく、人生における教訓としても受け継がれています。

茶道の作法:基本的なマナーと礼儀

茶道は、日本の伝統文化の一つであり、その作法とお点前を理解することは、茶道体験をより深める鍵です。

実際に茶会に参加する際には、基本的なマナーや礼儀を欠かさないことが重要です。 ここでは、参加者として知っておくべきポイントを紹介します。

茶道の作法を適切に理解することで、より豊かな茶道体験を得ることができるでしょう。

客としての基本的な振る舞い

茶道の場における客としての振る舞いは、非常に繊細です。招待されるだけでなく、礼儀正しい態度を示すことが求められます。

まず、大切なのは時間厳守。茶会の開始時刻には必ず間に合うように、早めに到着することが理想的です。また、入室する際には控えめに静かに入り、座布団に座る際も静かに行動することが重要です。 「私の振る舞いが適切だろうか?」と心配になるかもしれません。ですが、こういった基本的なことを念頭に置くことで、自然と馴染むことができるでしょう。

このような心掛けは、ホストへの敬意を表し、茶道の穏やかな雰囲気を保つのに役立ちます。

礼儀作法のポイント

茶道においては礼儀作法が極めて重要です。お点前を楽しむためにも、基本的なポイントを理解しておきましょう。

茶碗を受け取る際は、両手でしっかりと持ち、軽く頭を下げて感謝の意を表します。次に、茶碗をいただいた際は、3口から4口でお茶を飲むことが一般的。茶碗を観賞しながらいただくことで、茶道の美しさを感じられます。 「どのくらいの量を残せばいいの?」と不安になるかもしれませんが、最後は少しだけ残し、茶碗を軽く拭ってから返すのが良いとされています。

このように細かな作法を守ることで、お点前をより堪能でき、文化を尊重することにもつながります。

服装と持ち物の注意点

茶道に参加する際の服装は単なる好み以上の意味を持ちます。その場にふさわしい服装で参加することが、敬意を表す手段の一つです。

一般的な茶会では、控えめで落ち着いた色合いの着物が無難です。もし着物が難しい場合でも、スーツやフォーマルな服装を選ぶと良いでしょう。また、派手なアクセサリーや香水は控え、自然な姿を心がけることが大切です。 「何を持っていけば良いのだろう?」と悩むかもしれませんが、扇子や懐紙などの基本的な道具を忘れないようにすることをお勧めします。

服装や持ち物を整えることによって、茶会の雰囲気を壊さず、全体の調和を意識した参加ができるようになります。それが茶道の深い楽しみ方の一つです。

お点前:茶をたてる技術と手順

茶道において、お点前の技術と手順は非常に重要です。お点前とは、茶をたてる一連の動作のこと。

お点前は、茶道の中で習得すべき基本的な作法の一つでもあります。なぜなら、茶道の作法はその美しさと礼儀により、日本文化を象徴するものだからです。茶をたてる動作一つひとつが、精神の鍛錬にもつながります。

お点前の流れや道具の扱い、初心者でもできる方法について、具体的に考えていきましょう。これにより、茶道の技術をさらに深く理解することができるのです。

お点前の流れ

お点前には、厳密な流れが存在します。最初に茶碗を準備し、最後に拝見するまでの一連の手順。この流れが、茶道の醍醐味でもあります。

例えば、お点前の最初のステップでは、茶碗や茶筅、茶杓などの道具を綺麗に拭き清めます。その後、茶碗にお湯を入れ、茶筅で泡立てるように茶をたてます。これらの動作により、茶道の心を体現します。

そして、お点前の最後には、使用した道具を元の位置に整え、茶碗の拝見を行います。この一連の流れを正確にこなすことで、美しいお点前が完成するのです。

道具の扱いと配置

お点前では、道具の扱いと配置が非常に重要なポイントです。正確な位置に美しく配置することが求められます。

茶道具として用いる茶碗、茶筅、茶杓、お湯を入れる湯釜などがあります。これらの道具は、その時々に応じて、適切な位置に配置されます。また、道具を綺麗に扱うこともお点前では大切な作法です。

初心者の場合、最初は難しく感じるかもしれません。しかし、道具を大切に扱い、正しい配置を理解することで、スムーズなお点前が可能になります。道具の扱いに習熟することが茶道の上達に直結します。

初心者でもできるお点前の練習方法

初心者でも、お点前を練習することで茶道の技術を磨くことができます。初歩的な段階からその手順をしっかり学ぶことが大切です。

例えば、家で道具の配置や手順の練習をすることが推奨されます。茶碗の扱い方や茶をたてる動作を反復練習することで、自然に流れるような動きができるようになります。また、茶道具を持つことが難しい場合には、動画教材を活用してイメージを掴む方法もあります。

「お点前って、練習で上手くなるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、反復して練習を行うことで、確実に技術と作法を習得することが可能です。初心者でも、コツコツ努力を続ければ、大いに上達が望めます。普段から練習を心がけましょう。

茶道のための心得:五感を活かす

茶道において、五感を活かすことは重要な心得の一つです。茶道はただのお点前をするだけの作法ではありません。

それは、茶室に流れる時間を全身で感じ、心身を整えるための総合的な芸術だからです。各感覚を研ぎ澄ませることで、より深い茶道の体験を得ることができます。

例えば、お茶を点てる際の茶筅の音や、茶室に漂う香りに意識を集中させること。また、茶碗の質感やお茶の味わいを感じ取ることで、その時間をより一層特別なものにします。

五感を通じて味わう茶道のひととき。それは、心と身体に深い安らぎをもたらすでしょう。

見取り稽古の重要性

見取り稽古は、茶道の作法を正しく習得するために極めて重要です。お点前の手順を視覚と体感で学ぶこの稽古は、初心者から熟練者まで欠かせません。

理由は、師匠や先輩の動作を見て学ぶことで、細やかな所作や心遣いを正確に把握できるからです。目で見て体感することは、頭で理解するだけでは得られない無形の技術を磨くための第一歩です。

実際に見取り稽古を通じて、例えば茶碗の持ち方や茶道具の扱いを学べるでしょう。また、茶室の雰囲気や他の参加者の所作に配慮する力も身につけられます。

よって、見取り稽古を通じて学ぶことで、茶道の深遠な世界へと一歩踏み出せるのです。

心を落ち着ける瞑想の時間

茶道において、心を落ち着ける瞑想の時間は、お点前に集中するために欠かせないものです。精神を整えることで、より洗練された所作が可能になるのです。

現代の忙しい生活の中で、茶道は静けさを取り戻す貴重な手段の一つです。心を静めることで、日常から離れた特別な瞬間を楽しむことができます。

具体的には、お茶を点てる前に深呼吸をし、瞑想を行うことで心を解放します。茶室内の静寂に耳を澄まし、心が落ち着くと自然に手元にも集中が訪れます。

如いては、瞑想の習慣を取り入れることにより、茶道の時間をさらに充実したものにできるでしょう。

五感を意識した茶道の楽しみ方

五感を意識して茶道を楽しむことは、茶道の魅力を最大限に引き出すことができます。お点前の作法を超えた、心の豊かさを得るためです。

茶道は、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚の全てを使って味わう芸術です。それぞれの感覚に意識を集中させることで、一歩深い体験が広がります。

例えば、茶室に飾られた花をじっくり眺め、美しい茶器に触れ、練られた抹茶の香りを楽しんでください。抹茶の甘みと苦みを粘り強く味わっていくのも価値があります。

このように、各感覚を総動員して茶道を楽しむことにより、心からの満足が得られることでしょう。

茶道を学ぶために参考になるリソース

茶道の作法やお点前を本格的に学ぶためには、適切なリソースを選ぶことが重要です。 はじめての方でも安心して学べるリソースを活用することで、学びを効率的に深められます。

これから紹介する茶道教室の選び方や、おすすめの書籍、オンラインリソースを利用すれば、あなたの学びのサポートになるでしょう。

茶道教室の選び方

茶道教室を選ぶ際には、いくつかのポイントに注意を払うことが大切です。教室の選び方次第で、茶道の作法やお点前をしっかりと学べるかどうかが決まります。

まず、茶道流派の確認が必要です。茶道には、裏千家や表千家などの流派があり、それぞれに作法やお点前の特徴があります。 自分が興味を持てる流派を選ぶことで、より深く理解を深めることが可能です。

次に、講師の経験や教室の評判も確認しましょう。実績のある講師から学ぶことで、より質の高い教育を受けることができます。 口コミやレビューを参考に、信頼できる教室を選ぶのも一つの手です。

最後に、通いやすさや料金設定なども検討材料です。継続して通うためには、無理のない範囲で選ぶことが賢明です。 このようにして、あなたにぴったりの茶道教室を選ぶことが茶道をマスターする第一歩です。

おすすめの書籍とオンラインリソース

書籍やオンラインリソースも、茶道の作法やお点前を学ぶうえで有効なツールです。 自分のペースで学べるため、教室で得た知識を補完するのに最適です。

代表的なところで言うと、『裏千家茶道の基本』や『表千家流の作法入門』といった書籍があります。 これらの書籍には、初心者でも分かりやすく、茶道の基本的な知識が解説されています。写真や図解が豊富で、視覚的にも理解しやすい構成です。

また、オンラインリソースでは、YouTubeの茶道動画や、専門サイトのブログ記事、ディスカッションフォーラムなどが有用です。 特に、動画コンテンツはお点前を直接見ることができるので、実践に向けた具体的な参考になります。

こうしたリソースを活用することで、茶道の学びを深め、より実践的な知識を蓄積することができます。 お好きな時間にアクセスできるので、非常に便利な学習方法です。このように、多様なリソースをうまく組み合わせることで、あなたの茶道生活を豊かにしましょう。

まとめ:茶道で得られる心の豊かさ

茶道は、歴史と精神を背景に、心の安らぎと集中をもたらす文化です。 作法や礼儀を学ぶことで、他者への敬意や心の穏やかさを深めることができます。お点前や五感を活かした体験を通じて、茶道の豊かさを感じることができるでしょう。

茶道を学ぶには、適切なリソースや教室を選ぶことが大切です。初心者でも安心して始めることができ、心を豊かにする手助けになります。

茶道を学びながら、日常生活に取り入れ、心のバランスを整える習慣として役立ててください。

コメント