「茶道の起源は中国からなのか」 「日本の茶文化が鎌倉時代にどのように発展してきたのか」

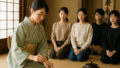

そんな疑問を持つ人々。 茶道は、日本の伝統的な文化であり、歴史と共に進化を遂げてきました。 その始まりと影響を知ることで、より深く茶道を理解し、体験することができます。

茶道の歴史は、多様な文化や時代の影響を受けていますが、どの時代にどのように変容したのでしょうか? この記事では、茶道の起源から近代までの変遷を解説し、それぞれの時代における茶道の重要性について触れていきます。 最後まで読み進めることで、茶道の歴史を通じて日本文化をより深く理解できるでしょう。

この記事で分かること

茶道の起源と導入

茶道は日本文化の一部として、多くの人々に愛されています。それでは、この茶道がどのように始まり、導入されてきたのかについて掘り下げてみましょう。

茶道の起源には、中国からの茶文化の影響が大きいのです。そして、時代を経るごとに日本独自のスタイルとして発展していきました。

この文化の流れを理解することで、茶道の歴史的背景を知ることができます。

中国からの茶文化の影響

茶道の始まりには、中国からの茶文化の影響を受けていることが重要です。中国は古くから茶の生産地として知られていました。

紀元前の中国、特に唐代には既に茶が一般的に消費されていたのです。日本の留学生や僧侶が中国に渡り、この茶文化を持ち帰ったとされています。

例えば、唐の時代の天台宗の僧侶たちは、現在の「茶事」に関連する習慣を持ち帰り、やがてそれが茶道と呼ばれるようになりました。 茶道の基礎を築いたとされるのは、栄西と呼ばれる僧侶です。彼は中国から茶の種と抹茶の作り方を持ち帰りました。

こうした影響があったからこそ、日本の茶道は今に至る伝統文化として根付いたのです。

日本における茶の普及と鎌倉時代

日本における茶の普及には、鎌倉時代が大きな節目となります。この時代に茶が広まりを見せ、市井の人々の間にまで浸透したのです。

鎌倉時代、武士の台頭とともに茶は社交や儀礼の一部として重要性を増しました。茶会が開かれ、その席での礼儀作法が整えられていったのです。

特に、足利将軍家が茶を重視したことから、茶は上流階級や知識層の希少な嗜好品から広く一般に受け入れられる飲料となりました。 このころから、現在の茶道の形式が生まれ、以降の室町時代に千利休によって完成されていきます。

以上のように、鎌倉時代の茶の普及は、茶道の歴史において非常に大きな影響を与えた時期でした。

茶道の発展と確立

茶道の歴史は、非常に奥深く、多くの人物と時代の変化によって発展し、確立されました。 この文化は単なる茶会ではなく、日本の伝統文化の象徴として広く認識されています。

その中でも特に重要なのが、村田珠光による侘び茶の確立と千利休の思想です。 これにより、茶道は新しい価値観と美意識をもち、現代に受け継がれ続けています。

では、それぞれの役割を詳しく見ていきましょう。

村田珠光による侘び茶の確立

侘び茶は、村田珠光によって確立され、日本の茶道に大きな影響を与えました。 それまでの茶会は豪華さが重視されていましたが、珠光は質素さや内面の充足を重要視し始めます。

村田珠光は、日本特有の美意識である「侘び」を茶の湯に取り入れ、その中で精神性を重視しました。 これは、従来の豪華絢爛な形式から、より内面的で質素な形式への転換をもたらしました。

侘び茶の特徴は、低予算でも心のこもった茶会を開けることです。

例えば、珠光は荒削りな茶碗や素朴な茶室を使用し、その中で心の満足を追求しました。 そういった点が、多くの人々に受け入れられ、茶道の新しい風潮を生み出しました。

結論として、村田珠光による侘び茶の確立は茶道の一大転換をもたらし、後の形にも大きな影響を及ぼしました。

千利休の思想と影響

千利休は、茶道の発展において欠かせない存在であり、その思想と影響は今も色濃く受け継がれています。 利休は茶道の精神を「和敬清寂」という四字熟語で表現し、強大な影響力を持ちました。

千利休は茶の湯に心理的な要素を持ち込み、「もてなしの心」を核に、調和や敬意を重視しました。 彼が残した「和敬清寂」は和(和らぐこと)、敬(敬うこと)、清(清らかさ)、寂(寂しさ)であり、茶を囲む人々の心を結びつけます。

千利休の例として、茶室の中のシンプルさが挙げられます。

複雑な装飾を排除し、限られた空間の中でいかに心を清め、互いを尊重できるかを追求しました。 さらに、千利休が考案した茶道具や茶室の設計は、今日の茶道においても模範とされています。

千利休の思想は、茶道の精神的な柱となり、茶道の発展に決定的な影響を与えました。

江戸時代の茶道の変容

江戸時代は、日本の文化が大きく変革していた時代です。 その中で茶道は、武士道や町人文化と深く結びつき、多様な変容を遂げました。

茶道はそれまで、主に貴族や僧侶によって嗜まれていました。しかし、江戸時代に入り、その趣向は多くの人々の日常に広がることになります。 この背景には、平和な時代が続いたことが理由として挙げられるでしょう。それにより、武士や町人も余裕を持って茶道に親しむ機会が増えたのです。

武士の間では、茶道は武士道とも結びつき、精神修養の一環として重視されました。 また、町人社会では、茶道が一つのステータスシンボルとしても機能。彼らの文化活動や社交において重要な役割を果たしました。 結果として、茶道は異なる社会層に根付くことで、その形を変えていったのです。

茶道と武士道の結びつき

茶道が武士の間で重視された理由は、茶の湯が「無心」を育むための道具として有効であったからです。

武士道では、心の平穏を保つことが重要視されます。茶道は、その修行の一環として精神を鍛える手段として位置付けられました。 一見すると豪華な茶室は、実は簡素で形式化された場でした。決まりごとに従い、無駄を省くことで、武士は心の穏やかさを追求していました。

例えば、江戸時代初期の大名である織田信長は、自らの茶室を持ち、その中で茶会を催しました。これは、単に茶を嗜むだけでなく、心の鍛錬を行っていたのです。無心に茶を点てることで、集中力を非常に高めることができました。 ここに、茶道が武士道の一環として取り入れられていった理由が存在します。

町人文化としての茶道

町人層でも、茶道は江戸時代に大きな人気を博しました。

町人たちは、茶道を通じて礼節を学び、社交の場としても利用しました。資産や地位を誇示する手段として茶室を設け、茶会を開くことが流行しました。茶道具の収集も、町人の間でステータスの一部となりました。

江戸時代には、商人であった伊藤宗看が、自宅に茶室を設け、周囲の人々を招きました。このように、商人たちは茶会を通じてビジネス上の関係を深めると同時に、茶道を芸術として追求しました。彼らにとって、茶道は単なる趣味ではなく、生活の一部だったのです。 茶道が町人文化として定着していったのは、こうした背景によるものでした。

近代茶道の革新と変遷

茶道の歴史を振り返ると、近代における革新と変遷は多くの興味深い点を含んでいます。特に明治時代は、茶道の歴史の中で重要な時期となりました。江戸時代に一度衰退した茶道は、この時期に復興の道を辿ります。

国が開国し、西洋文化が流れ込む中で、伝統文化の再評価が起こりました。多くの文化がこれを機に復興、発展を遂げます。その一環として、茶道もまたその価値を再認識され、強い復興を見せました。

例えば、明治6年(1873年)には西本願寺の僧侶であった松浦宗純が茶道を再興。彼は古い茶道の手法を守りつつ、新たな技法を取り入れました。また、裏千家や表千家といった流派も独自のスタイルを形成し、発展しました。

こうして茶道の歴史において、明治時代は新たな章を刻むこととなりました。伝統を守りつつ、進化を続ける茶道。これこそが茶道の美しさであり、魅力です。

明治時代の茶道の復興

明治時代は、茶道の歴史において特に復興が進展した時期です。この時期には様々な変化がもたらされ、日本の伝統文化としての茶道が再評価されました。

幕末から明治維新にかけて、日本は西洋文化に影響を受け、大きな変革を迎えました。しかしこれは同時に、日本の伝統文化が再び見直される契機でもありました。 政府は日本文化を世界に発信し、日本国内でも伝統文化を守る動きが強まりました。

具体的には、初代伊藤博文内閣が日本の文化を世界に紹介する活動を始めたこと。その一環として茶道は日本の文化遺産として持ち上げられ、多くの人が茶の心を学ぶよう促しました。

こうして、茶道は明治時代の改革とともに復興を遂げ、その存在価値を再確認されたのです。

現代における茶道の役割と国際化

現代において、茶道の歴史は新たな役割を持ちながら国際化しています。茶道は日本の伝統文化として、世界中の人々に感銘を与え続けています。

茶道は、精神修養の一環として日本のみならずグローバルに拡がっています。多くの外国人がその美しさと精神性に惹かれ、学びを深めています。 日本の文化が多様化する中で、茶道はその核としての存在意義を増しているのです。

例えば、外国の大学や文化交流施設で茶道の教室が開かれています。パリやニューヨークといった大都市で盛んに活動が行われ、日本の茶道の精神が多くの人に広がっています。 国際的な茶会も開催されるようになり、共通の文化交流の場として活用されています。

このように、現代の茶道はその歴史を現在に刻み、未来へと続く文化の架け橋となっています。茶道の国際化は、日本文化の大切な一部であることを強調しています。

茶道の主要流派とその特徴

茶道には様々な流派が存在し、それぞれが独自の歴史と特徴を持っています。その中でも、特に有名なものとして「表千家」と「裏千家」が挙げられます。

表千家と裏千家は、いずれも利休が伝えた茶道を基に発展した家元です。しかし、それぞれが異なる美学と伝統を築いています。この違いが、茶道の歴史に新たな深みを加えます。

二つの流派のうち、表千家は簡素で純粋な雰囲気を重視し、茶室や道具の設えも控えめなのが特徴。対して、裏千家は豪華さや華やかさを大切にしています。例えば、表千家の茶室は落ち着きや静けさを大切にし、装飾を極力抑える方向性を取りますが、裏千家では茶室そのものを芸術作品と捉えます。

こうした流派間の違いは、茶道の持つ多様性を象徴しています。そして、茶道の歴史と文化において、非常に興味深い側面を提供しているのです。

表千家・裏千家とは

表千家・裏千家とは、日本の茶道における二大流派として知られています。この二つの流派が茶道の多様性と奥深さを体現しています。

表千家は、茶道の中でも特に質素さと慎ましやかさを重視する流派です。室町時代に始まった茶の湯の精神をそのままに、飾らず自然体であることを美徳としています。これに対して、裏千家は表現方法が異なることを目指し、伝統の中にも革新を求めています。

例えば、茶室の設計においても考え方が異なります。表千家は、四畳半の質素な茶室を理想とし、茶人の技量や感性を茶そのものに集中させます。一方で、裏千家はより豪華な装飾を施し、外観から感性を刺激します。

このように、表千家と裏千家は異なる美学と価値観をもって茶道の歴史を語ります。二つの流派は、茶道の多様な面を示す一例となっています。

各流派の伝統と美学

茶道の各流派は、それぞれ独自の伝統と美学を持ち、その違いが茶道の奥深さにつながっています。これにより、流派ごとに異なる体験が楽しめるのです。

表千家は、侘び寂びを重視し、静かな佇まいの中で心の豊かさを見出す美学を育んできました。室内の飾り付けは控えめで、一つ一つの道具が主役ではないことを尊重しています。 これに対し、裏千家は道具の華やかさや色彩豊かな取り組みを特徴とします。装飾的な要素を通して、豊かで進化した伝統を表現するのが特徴です。

また、両流派の茶会における所作や振舞いにもその違いが表れます。表千家は、一瞬一息の自然の流れを重んじる所作が美しいのに対し、裏千家では鮮やかな色使いと動きのある所作が重視されることがあります。

このように、各流派はそれぞれの美学に基づき茶道の伝統を紡いでいます。茶道の歴史と文化が豊かであることを証明するのです。

茶道に関するよくある質問

茶道とは何なのか?その歴史はどうなっているのか?このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

茶道は日本の伝統的な文化であり、長い歴史を有しています。 鎌倉時代の末期から始まり、室町、戦国時代を経て、今日に至るまで進化してきた歴史を持ちます。

今回は、始め方や必要な道具、他の日本文化との違いについて解説します。

茶道を始めるにはどうすれば良い?

茶道を始めるには、まず教室やコミュニティに参加するのが一番です。なぜなら、独学では難解な部分が多いからです。

茶道には、独自の礼儀作法や各種の手順が求められます。これらは実際に体験し、先生や先輩から直接教わることで学びやすい。 例えば、地域のカルチャーセンターや茶道教室では、初心者向けの講座が開かれています。 また、一度体験してみるのも方法の一つ。そこで興味を持ったら、じっくりと学びを深めていくのがおすすめです。

そうすることで、茶道の奥深さを楽しむことができます。一歩踏み出してみましょう。

初心者におすすめの茶道具とは?

初心者が茶道を始めるにあたって、まず揃えるべき茶道具は「基本的な道具」です。初期コストを抑えつつ、茶道の雰囲気を楽しむためには不可欠です。

茶道具には多くの種類がありますが、最初は茶碗、茶筅(ちゃせん)、茶杓(ちゃしゃく)、そして建水(けんすい)があれば十分です。 例えば、茶筅は抹茶を立てるために重要な役割を果たしています。茶杓はお茶を適量取り出すためのもの。 これらはいずれも、初心者向けの教室やショップでセットとして販売されていることが多いです。 少しずつ道具を増やしながら、自分だけの茶道セットを築くことを目指しましょう。

必要最低限の道具を揃えることで、茶道の醍醐味を味わうことができます。

茶道と他の日本文化の違いは?

茶道と他の日本文化との違いは、その奥深さと形式美にあります。

茶道は、歴史に裏打ちされた独特の世界観を持っています。例えば、茶道の目的の一つは、普段の生活から離れ静けさを享受すること。 他の日本文化、例えば生け花や書道が「作品」を作ることに焦点が当たる部分もあるのに対し、茶道は「過程」を大切にします。 修行を積んだ者のみが味わえる奥ゆかしい魅力があるのが茶道の特長です。全てが茶室で完結する一連の儀式。 そのためどの要素も無駄なく配置され、その一方で自然体であることも重視されます。

その結果、茶道は他の日本文化と異なり、形式と精神性の調和が求められる独自の位置を有しています。

まとめ:茶道の歴史を通じて日本文化を理解する

茶道は中国からの影響を受け、日本独自の文化として発展を遂げました。鎌倉時代から 広まりを見せ、村田珠光や千利休によってその基盤が形成されました。

江戸時代には武士道や町人文化とも結びつき、多様な形で日本社会に根付いていきます。 近代に入ると復興の兆しを見せ、現代では国際化の波に乗り、 世界中にその価値を伝え続けています。

表千家や裏千家をはじめとする主要流派によって、それぞれが独自の伝統と美学を追求し、 茶道の豊かさを深めています。 茶道を通じて日本文化への理解を深め、一度その奥深さを体験してみることをお勧めします。

コメント