「茶道ってどんな歴史があるのだろう?」 「始めるにはどの流派を選べば良いのか?」

こんな疑問を抱えている方は多いはず。 茶道は、日本の伝統文化の一つであり、その深い歴史と豊かな文化が秘められています。 現代では、日本国内のみならず、海外でも注目を集めている文化の一つです。

茶道の流派や作法、そしてその文化的意義とは何か。 この記事では、茶道の歴史や作法をはじめ、主要な流派や茶道人口の現状について詳しく解説します。 読み進めていくことで、茶道の魅力や始め方について具体的に理解でき、茶道の新しい扉を開く手助けとなるでしょう。

この記事で分かること

茶道とは?日本の心を伝える伝統文化

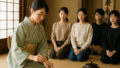

茶道は、日本の心を伝える重要な伝統文化です。しかし「そもそも茶道とは何ですか?」と疑問に思う方も多いでしょう。茶道は、茶を点て、客人をもてなす儀式的な行為であり、その過程で日本の美学や精神性を表現します。

日本国内にはいくつかの茶道の流派が存在し、それぞれに独自のスタイルや哲学があるのが特徴です。裏千家、表千家、遠州流などが代表的です。このように多様な流派が存在することで、茶道は長い年月を経てもなお多くの人々に愛され続けているのです。

現在、茶道を学ぶ人口は増えており、国内外問わずその魅力が広がっています。なぜ、こんなにも多くの人が茶道に惹かれるのでしょうか。それは、日本の伝統文化に触れたいという気持ちや、流派ごとの独特な作法に興味を持つ人が増えているからです。

このように、茶道は単なる飲み物の提供を超え、日本の心を伝える伝統文化として、多くの人々に大切にされています。

茶道の歴史的背景

茶道の歴史的背景を理解することは、茶道そのものを深く知るために重要です。長い歴史の中でどのように茶道が形成されてきたのでしょうか。

茶道の起源は、禅僧が茶を飲み瞑想をするために中国から茶を日本に持ち込んだことに端を発します。鎌倉時代、茶は貴族や武士の間で人気が高まり、やがて茶会が開かれるようになりました。これが現在の茶道の始まりです。

次に、千利休の登場が茶道に大きな影響を与えました。彼は茶道を通じて「和敬静寂」という哲学を広め、多くの流派にその影響を残しました。また、江戸時代には茶道が庶民にも広がり、様々な流派が生まれました。

歴史的な背景を理解することで、現在の茶道の流派や人口がどのように形成されたのかを知ることができます。この深い歴史背景が、茶道に対する理解をさらに深めるのです。

茶道の基本的な作法

茶道の基本的な作法を知ることは、茶道体験を深く味わうための第一歩です。でも「どんな作法があるのだろう?」と思う方もいるでしょう。基本的な作法を知ることで、茶道への理解が深まります。

まず、茶道には一連の流れがあります。席入り、挨拶、手前(茶を点てること)、茶を飲むなどです。これらの一連の作法は流派によって異なりますが、共通するのは訪れる人をもてなす心です。

例えば、席入りの際には、和やかな雰囲気を作り出すため、挨拶や順序に注意が払われます。また、茶碗の持ち方一つにも細かい決まりがあります。「こんなところまで気にするんだ!」と驚かれることもあります。

茶道の基本的な作法を学ぶことで、単なる飲食の場を超えた深層の心のやり取りを体感できるのです。茶道を通じて、日本の豊かな文化に触れることができます。

茶道の主な流派とその特徴

茶道には、日本の伝統と文化を色濃く反映するさまざまな流派があります。それぞれの流派が持つ特徴や考え方は異なり、茶道の深い世界を広げています。

茶道流派を理解することは、茶道の持つ歴史だけでなく、日本文化の理解にも繋がります。今回は、日本でも特に有名な流派をいくつかご紹介します。

表千家

表千家は、茶道を語る上で欠かせない流派の一つです。表千家の特徴を知ることは、茶道の奥深さを知る上で重要です。

表千家は、「和敬清寂」という理念のもとで発展しました。この言葉には、全ての人が調和を持ち、敬う心を養うことの大切さがこめられています。稽古や茶会では、何事も無理なく自然体であることが求められます。

さらに、表千家では、日常茶飯事としての茶の湯を重視するため、初心者でも親しみやすく、慣れることで日常生活に茶の心を取り入れやすいのも特徴です。

表千家の茶道は、日本全国に広がり、多くの人々に親しまれています。

裏千家

裏千家は表千家と同様に、日本で非常に有名な流派の一つです。他の流派と一線を画す点として、裏千家特有のスタイルがあります。

裏千家では、「利休七則」という教えを基にした作法が特徴です。この教えは、茶道の精神を心から理解し、行動に移すことの大切さを示しています。

例えば、客人を迎える際の精神的な心構えや、茶室のしつらえなど、細部まで考え抜かれた実践的な場面も多くあります。これにより、個々の気持ちのこもった茶会が開かれるのです。

今日では、裏千家の茶道は、国内のみならず海外でも広く知られています。

武者小路千家

武者小路千家は、他の千家流派と同様、千利休の教えを基にした茶道の流派です。この流派もまた、独自の茶道文化を築き上げています。

武者小路千家の特徴として挙げられるのはその実用性。茶道具や道具の配置が合理的に工夫されているため、効率的な動作が求められる場面が多いです。

具体例として、茶を点てる動作の簡潔さが挙げられます。これは、茶会が繰り返される日常生活の中で効率性を重視するためです。

そのため、武者小路千家は、現代の多忙な社会人にも受け入れられやすい流派となっています。

その他の流派

茶道には、多くの個性豊かな流派が存在します。これらの流派は、それぞれ異なった特徴や理念を持ち合わせています。

例えば、石州流や薮内流、遠州流などが代表的なその他の流派です。それぞれが持つ独自の技法や思想により、茶道の世界はさらに広がりを見せています。

中でも石州流は、「平常心是道」との概念を重視し、日常生活の中での心の持ち方を大切にしています。また、薮内流では、厳格な作法を守りながらも和の心を体現することが重視されます。

茶道の人口は、これら多くの流派によって、多様な文化と共に育まれています。さまざまな流派を学ぶことで、より深い茶道の世界を知ることができます。

茶道人口の現状と推移

茶道は、古くから日本文化の象徴であり、多くの人々に親しまれてきました。 しかし、現代において茶道人口はどのように推移しているのでしょうか。

茶道の流派は数多く存在し、それぞれ異なる魅力を持っています。それが茶道の多様性を支えているといえます。 しかし、社会の変化に伴い、茶道人口に変動が見られるのです。

専門機関による調査によれば、日本国内の茶道人口は減少傾向にあります。 地域によっては茶道の流派が維持されており、一定の支援がありますが、ライフスタイルの変化が影響を与えているのも事実です。

したがって、茶道人口の現状と推移を理解し、今後の展開に目を向けることが必要です。

日本国内の茶道人口

日本国内の茶道人口は、かつてより減少傾向にあります。この現象の背景にはいくつかの要因が考えられます。

現代の日本では、ライフスタイルの多様化により伝統的な文化への関心が分散していることが一因です。 特に、若年層においては茶道に興味を持つ人が少なくなっています。

具体例として、高齢化社会の進行により伝統芸能の担い手が不足しており、茶道も例外ではありません。 茶道人口を維持するための努力が求められており、多くの流派で茶道の普及活動が行われています。

そのため、日本国内の茶道人口の現状をしっかりと捉え、伝統文化を次世代に引き継ぐことが重要です。

海外での茶道の人気

一方で、海外における茶道の人気は上昇傾向にあります。 グローバル化の進展により、日本文化への関心が高まっているためです。

海外の日本文化イベントで茶道体験が人気を博しており、多くの人々が日本式のおもてなしや茶文化に魅了されています。 こうしたイベントは、茶道人口の拡大に寄与しています。

具体例として、アメリカやヨーロッパでは日本文化愛好者のコミュニティが形成され、定期的に茶道イベントが開催されています。 また、現地の教育機関で茶道が講座として導入されるケースも見られます。

海外における茶道の人気が高まっている現状を活用しつつ、日本文化のさらなる発展を目指すことができます。

茶道の文化的意義とその影響

茶道は日本の伝統文化であり、その文化的意義は非常に大きいです。茶道の流派は数多く存在し、いずれも日本の文化を形成する重要な要素として位置づけられています。茶道は、単なる茶をたてる行為を超えて、日本人の精神性や礼儀作法を象徴するものでもあります。

茶道の文化的意義は、礼儀作法の中に深く根付いています。この礼儀作法を通じて、参加者は精神的成長を遂げ、人としての成熟を果たします。例えば、茶室においては一人ひとりが互いを尊重し、礼を尽くすことで心の交流が生まれるのです。

また、茶道は美しい四季の変化を感じ取るための感性も養います。茶道具や掛け軸、敷物一つ一つに至るまで季節を演出し、その場にいるすべての人がその時々の美しさを味わいます。こうした文化的側面が、茶道を通じて人々に深い影響を与える要因と言えます。

最終的に茶道の価値は、日本文化の理解とともに精神的成長を促す要素として、私たちに大きな影響を与え続けています。

茶道が与える精神的な影響

茶道は多くの人に精神的な影響を与えます。それは日常の慌ただしさから開放され、心を落ち着ける場を提供するからです。この静かな場での体験は、人々の心に深い影響を及ぼします。

主に、茶道は心の平安を得るための道具として機能しています。茶室に一歩足を踏み入れた瞬間、自分自身と向き合う時間が始まります。外部の喧騒から解放され、自分の心と静かに向き合うことで、心のバランスを取り戻すことができるのです。

例えば、個々の動作はすべてがゆっくりとしており、その一連の所作は心を無にするのを助けます。茶道の流派によって異なりますが、無駄な動きを極力排除することが共通し、胸をすっと開けるような解放感を体験します。

茶道はまさに心を平和にし、精神を充実させるための生活習慣として、多くの人にとってかけがえのないものとなっています。

現代社会における茶道の役割

現代社会において、茶道は少なからず特別な役割を果たしています。技術の進化によって生活は便利になりましたが、その反面、茶道が求めるような「間」の重要性が失われている面があります。

茶道が持つ役割は、テクノロジーの発展により、私たちが失いがちな人間関係の深さや、心の平和を再発見させることです。茶道の場においては、他者との対話が始まります。ここでの対話は所作を通じた無言の交流であり、言葉以上に心を通わせます。

例えば、茶道を通じて習慣化される「間」の育成は、現代社会におけるコミュニケーションの質を高めることができると考えます。また、参加することにより自然と自己表現への気づきを深め、自身の在り方を見つめ直す機会を提供してくれます。

現代の忙しい生活の中で、茶道は「本当に大切なこと」に気づかせてくれる存在であり、その価値はますます高まっていくでしょう。

茶道を始めるには?初心者向けガイド

茶道というと敷居が高いイメージがありますが、初心者でも始められる方法はたくさんあります。今の時代、多様な流派や教室が存在するため、初めての方でも自分に合ったスタイルを選ぶことが可能です。

そして、日本国内外で茶道人口が増加している背景もあり、初学者に対するサポートも充実しています。まずは必要な道具を揃え、基本の茶室で体験してみることがスタートの第一歩です。

次に、初心者向けに用意された教室で学ぶことが大切です。この経験を通じて、茶道の魅力に触れることができるでしょう。

必要な道具と基本の茶室

茶道を始める上で必要な道具を揃えることは不可欠です。茶器や茶碗、茶筅、茶杓など、基本的な道具を揃えることで茶の湯の基本を体験できます。

なぜこれらの道具が必要なのでしょうか。茶道は一つ一つの道具を使うことで精神的な豊かさを追求する文化です。またそれぞれの道具には歴史や意味があり、その理解が茶道の深みを増します。例えば、茶筅一本でさえ、竹の選び方や形状に注意を払い、それが茶を点てる技術に影響を与えます。

基本の茶室での体験は、そうした道具がいかに使用され、どのように茶会が行われるのかを学ぶ大切な機会です。そんな体験を通じて、茶道の基礎をしっかりと身につけることができるのです。

以上の道具と場所を整えることで、茶道の世界を垣間見ることができるでしょう。茶道の魅力を感じ始めるきっかけになります。

初心者におすすめの教室

茶道を本格的に学びたいと思ったら、初心者におすすめの教室に通うことが良いでしょう。初めての方でも安心して参加できる教室が増えており、どんな流派でも受け入れてくれます。

初心者向けの教室で学ぶことの利点は、丁寧で親しみやすい指導が受けられることです。実際、最初の数回の授業では基本的な知識や技術を細かく教えてくれることが多く、わからないことを質問しやすい雰囲気が作られています。

また、初心者クラスでは同じように茶道に興味を持つ仲間と出会えるため、和気あいあいとした雰囲気で茶道の学習を進められるのも嬉しい点です。「一緒に頑張ろう」という感覚が、茶道を続けるモチベーションになります。

したがって、自分に適した教室を見つけることで、初心者でも茶道を楽しみながら学ぶことが可能です。茶道人口の増加の理由の一つが、こうした教室の存在であることに納得できるでしょう。

まとめ:茶道の魅力とその未来

茶道は、日本の伝統文化として深い歴史を持ち、独自の作法や精神性を伝えています。 多くの流派が存在し、それぞれに異なる特徴を持ちながら全体として茶道の豊かさを支えています。

現代社会においても茶道は日本国内外で親しまれ、その精神性は多くの人々に影響を与えています。 初心者でも気軽に始められる環境が整っており、これからも新たな愛好者を迎え入れていくでしょう。

茶道の未来は、その伝統を大切にしつつ、現代のニーズと調和し続けることでさらに広がっていくことが期待されます。

コメント