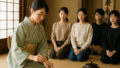

「茶道とは何か」「どのような歴史と目的があるのか」。 茶道を学びたいけれど、一体どこから始めればいいのかと悩んでいる方へ。

日常の喧騒を離れ、一服のお茶がもたらす静寂と心の安らぎ。 日本の伝統的な文化である茶道は、単なる形式的な作法にとどまらず、深い精神的な目的を持っています。

茶道の基本作法や心得を学ぶことで、日本文化の奥深さを感じられるかもしれません。 この記事では、茶道の歴史から基本作法、茶会での作法の流れなどを詳しく解説していきます。 最後まで読むと、茶道に対する理解が深まり、自分自身の心も磨かれていくことでしょう。

この記事で分かること

茶道とは?その歴史と目的

茶道とは、日本の伝統文化の一つであり、茶を点てて楽しむ儀式的な体験です。茶道の歴史やその目的について知ることは、その魅力を深く理解するために非常に重要です。

茶道の作法は、単なる飲み物を超えた精神的な修行を意味しています。では、茶道の起源はどこにあり、どのように発展してきたのでしょうか。

また、茶道を行うことの目的やその背後にある精神についても考えてみましょう。茶道の世界は奥深いものです。いったい何を私たちに伝えているのでしょう。

茶道の起源とその発展

茶道の起源は、古代中国にさかのぼります。当初は漢方の一部として利用されていましたが、日本へと伝わり、独自の文化として発展しました。その経緯を辿ることができます。

6世紀頃、日本にはじめて茶が伝わったとされ、12世紀には仏教僧たちの間で茶を飲む習慣が広がりました。茶の栽培が盛んになるとともに、茶を楽しむ「茶会」という形式が生まれます。

千利休が登場し、茶道は大きく発展しました。彼は茶道具の質素な美学を推し進め、「わび・さび」という侘び寂び精神が茶道の中心に据えられました。茶道の起源から発展を見ていくと、歴史的な背景が非常に豊かです。

このように続いてきた茶道は、作法の一つ一つに歴史が息づいていることがわかります。興味が尽きない文化です。

茶道の目的と精神

茶道の目的は、単にお茶を楽しむこと以上のものです。その精神を通じて、人間性を磨き、深い内面的な充実を求めていきます。

茶道における作法は、周りの人への思いやりや感謝の心を表すためのものです。静かで厳かな時間の中で、自分自身と向き合うとともに、他者との調和を図ります。

「一期一会」という言葉があるように、茶道はその瞬間を大切にする心構えを教えてくれます。茶室に足を踏み入れれば、日常の喧騒から離れて、心を穏やかにするひとときが待っています。 茶道を通じて培われる精神は、日常生活にも多大な影響を与えます。

故に、茶道はただの作法を超え、人間としての成長を目指すための大切な習慣として存在しています。

茶道の基本作法をマスターする

茶道は、日本の伝統的な文化の一つです。その中で、茶道における作法をマスターすることは非常に重要です。

作法を知ることで、礼儀正しい美しい所作を身につけることができます。文化に対する理解も深まるでしょう。 茶道の作法は一見複雑に見えますが、その一つ一つには深い意味が込められています。 これから、茶道の基本的な作法について詳しく解説していきます。

お辞儀の作法

茶道におけるお辞儀は、通常のものとは少し異なります。まず、この特別なお辞儀の仕方を覚えましょう。

正座した状態で腰から深く前に折れ、手は自然に前に置きます。頭は少し下げ、軽く目を閉じる。これが茶道における正式なお辞儀です。 「なぜこんなに深くお辞儀するの?」と思う方も多いでしょうが、それはホストへの敬意を表すために欠かせない動作です。 実際、茶道の稽古では、このお辞儀だけでなく、姿勢なども練習します。このお辞儀をマスターすることで、心と身体が落ち着きを取り戻せることでしょう。

このように、お辞儀の作法は茶道における礼の表現として非常に大切なものです。

茶碗の持ち方と扱い方

茶碗の持ち方と扱い方は、茶道の中でも特に注意が必要な作法です。正しい持ち方を習得することで、所作に優雅さが加わります。

まず、茶碗を取るときには、左手でしっかりと底を支えます。そして、右手を添えて持ち上げましょう。茶碗の正面を自分に向けず、回転させてから飲むのです。この動作には、「一杯のお茶を丁寧に味わう」という心と技が込められています。 また、飲み終わった後には、器に残ったお茶を指で拭き取り、余すことなく楽しみます。このような動作も、茶道が持つ深い精神性を理解するための重要なステップです。

茶碗の扱いに慣れることで、心のこもったおもてなしができるようになり、茶道がより身近になっていくでしょう。

お茶をいただくときのポイント

茶道文化では、お茶をいただく際のポイントを押さえることが大切です。これは単なる飲み方ではなく、精神的な体験でもあります。

お茶をいただくときは、一口目は音を立てずに飲み、心からの謝意を表します。続いて、二口目以降は、茶匠が淹れた茶の香りや風味を心と体で感じます。「この香り、何か特別だ」と思うかもしれません。それは一杯ごとに込められた思いが伝わるからです。 さらに、お茶を飲み終えた後は、その美味しさへの感謝を込めて、茶碗に頭を下げます。これらの一連の動作は、作法を守るだけでなく、内なる静寂を育む助けとなるでしょう。

お茶をいただくときのポイントを押さえることで、より深い茶道の魅力を楽しむことができます。

茶会における作法の流れ

茶道の作法は日本の伝統文化を象徴するものであり、その中での振る舞いが非常に重要です。作法を知ることで、茶会をより深く理解し、楽しむことができます。

ここでは、茶会に参加した際の基本的な作法の流れを紹介します。茶道の作法を学ぶことで、儀礼的な側面だけでなく日本文化への理解も深まります。

茶会の流れを追いながら、その中での重要なポイントを具体例を交えて紹介していきます。

茶会の始まりと挨拶

茶会の始まりでは、初めに挨拶を行うことが重要です。この作法は、参加者全員の心を一つにするための大事なステップです。

例えば、茶室に入室する際には、入り口で軽く頭を下げ、一礼をします。そして、茶室に入った後は、正座をし、亭主(茶会を主催する人)に対して「今日はお招きいただき、ありがとうございます」とお礼の言葉を述べます。 このような挨拶は、単なる儀礼にとどまらず、茶室という限られた空間内での調和を促します。

茶会の始まりにおける挨拶は、参加者間の心を一つにするために欠かせないものです。

お菓子をいただくときの作法

茶会で提供されるお菓子をいただく際の作法は、非常に繊細です。その作法を知ることで、茶道の奥深さを感じることができるでしょう。

通常、茶をいただく前に和菓子が提供されます。まず、お菓子が回ってきたら「お先にいただきます」と一言添えて軽くお辞儀をし、一口ずつゆっくりと味わいます。もし菓子切り(和菓子用のナイフ)がある場合は、丁寧に使ってください。 この時、周りの参加者の様子を見て、礼儀正しい振る舞いを心がけます。

お菓子をいただく作法は、茶会での礼儀を表すものであり、全体の調和を保つために重要です。

正客としての振る舞い

茶会における正客は特別な地位を持ち、振る舞いには特に注意が必要です。正客の作法は、他の参加者との関係を円滑にし、茶会全体の雰囲気を作り出します。

正客として招かれた場合、まずは他の参加者に先んじて茶をいただきます。この際、「結構なお手前でございます」と亭主に感謝の意を示します。また、参加者一人ひとりとも、会話を交わしながら場を和ませることも求められるでしょう。 時には茶室の装飾品に触れ、話題を提供することも正客の役割の一つです。

正客としての振る舞いは、茶会の成功を左右します。そのため、作法を守り、場を盛り上げることが求められます。

茶道の心得:より深い理解のために

茶道における作法を学ぶことで、心が磨かれ、より豊かなコミュニケーションが生まれます。茶道は単に茶をたてる行為ではなく、人と人との交流を深める大切な場なのです。

作法を通じて、茶道の奥深い文化を感じ取ることができます。茶席での細かい作法ひとつひとつが、互いを大切に思う気持ちの表れであり、それが茶道の真髄を成しています。

例えば、茶道の作法には「一座建立」という精神があります。また、「和敬清寂」や四季を感じる心などの精神が随所に現れます。 茶道を通じて、作法を学ぶことが、人生における豊かさや気づきを与えてくれるのです。

一座建立の精神

茶道において非常に大切な精神、それが「一座建立」です。一座建立とは、ひとつの茶席でホストと参加者が心をひとつにし、その場を最高のものにするという考え方です。

なぜこれが重要かというと、参加者全員がその茶席を心地よく過ごせるよう、互いに配慮し合うことが重要だからです。参加者の和と共有した瞬間が、茶道において最も大切な瞬間となります。

例えば、主人が客のために心を尽くし、客もまたそのもてなしを受け止める。お互いが作法に従い、心からの関心を示すことで、その場が特別なものになります。 一度きりの出会いが二度と繰り返されないかもしれない。だからこそ、一座建立の精神が茶道において欠かせないのです。

茶道を学ぶ際には、一座建立の精神を大切にしましょう。それが何よりも茶道の魅力を増します。

和敬清寂の心を持つ

茶道において、和敬清寂の心を持つことが重要です。これは、和敬清寂が茶道の基本的な精神であり、すべての作法の根底になるからです。

和は「和らぎ」、敬は「敬意」、清は「清浄」、寂は「静寂」を意味します。これらの心を持つことで、茶会が豊かで深いものになります。 例えば、参加者が互いに和やかで調和することを心がける。さらに、清らかであることが礼法の一部となり、心を静めることが茶道体験の価値を上げるのです。

和敬清寂の精神を大切にすることが、茶道の本質的な理解を深める鍵になります。そして、日常生活においてもこの精神を活かして、より豊かな日々を送りましょう。

四季を感じる心

四季を感じる心は、茶道において欠かせません。なぜなら、茶道の作法にはその季節特有の趣が含まれるからです。

茶道の席には、季節に応じた茶花や掛け軸、器などが選ばれます。これが、茶席に季節感をもたらし、自然との調和を感じさせるのです。 例えば、春には桜や藤の花を飾り、冬には雪を思わせる白い器を用いることで、参加者がその季節を感じ取ることができます。

四季を感じることが、茶道を通して自然への理解を深め、その変化に心を向けることにつながります。四季を感じる心が、茶道に対する深い理解をもたらします。

茶道を始めるためのステップ

茶道を始めたいと思ったら、まずは必要な道具を揃えることが最初のステップです。茶道の作法には様々な道具が重要な役割を果たしています。

茶道の道具には、茶碗、茶筅、茶杓、そして茶釜などがあります。これらの道具を正しく選び、準備することから始めましょう。 あなたも、どの道具を選ぶべきかと疑問に思っているかもしれませんね。

道具の選び方と準備

道具を選ぶ際には、まずそれぞれの役割を理解し、自分に合ったものを選ぶことが大切です。初心者には、基本的なセットを購入することをおすすめします。

たとえば、茶碗は厚みや形状が異なるため、自分の手に馴染むか確認が大事です。茶筅は茶を点てるためのもので、品質が問われます。 気になる方は、専門店でアドバイスを受けるのも良い方法です。「どれを選べばいいの?」そんな疑問は、店員さんに相談してみると解決するかもしれません。

こういった準備が整うことで、心置きなく茶道の作法に取り組むことができます。

初めての茶道体験に向けて

初めて茶道を体験する際、基本の作法を身につけておくことは不可欠です。そして、心を落ち着け、お茶を点てるプロセスを楽しむことが鍵となります。

まず、茶室に入る所作やお辞儀の仕方など、基礎的な動作を学びましょう。お茶を点てる際は、茶筅の使い方がポイントです。 「上手にできるかな?」と不安になることもありますが、最初は誰でも同じです。

積極的に講師のデモンストレーションを参考にし、練習を重ねることで、着実に上達するでしょう。

茶道教室を探すポイント

茶道を深く学びたいなら、茶道教室に通うのが理想的です。茶道の作法を正式に学べる場を探すことが、次のステップとなります。

教室を選ぶポイントには、距離や料金、そして講師の経歴などがあります。どんな環境だと続けやすいか、自分の生活に合わせて検討しましょう。 インターネットの口コミや友人の紹介などから情報を集めるのも効果的です。「この教室、どうなんだろう?」と迷ったら、体験レッスンに参加してみるといいかもしれません。

自分に合った教室を見つけることで、茶道への理解が一層深まるはずです。茶道の作法を学びながら心豊かに過ごしましょう。

茶道に関するよくある質問

茶道に興味を持つ方が増えている中、作法に関する疑問を持つ方も多いです。

「どの流派を選べば良いのか?」「初心者はどんな茶道道具を使うべきか?」など、茶道に関する質問が寄せられることは少なくありません。 作法だけでなく、茶会での服装も気になるところでしょう。

これから、茶道に関する重要なポイントについて、具体的に解説していきます。

茶道の流派にはどんなものがある?

茶道には様々な流派が存在します。日本の伝統文化として、多くの流派がそれぞれの個性を持って発展してきました。

有名なものでは、表千家、裏千家、武者小路千家などがあります。これらの流派は、歴史的な背景や独自の作法があります。表千家は格式高い、裏千家は柔軟で現代的な印象で知られています。 各流派はその伝統を今に伝えるために、作法も異なるという特徴があります。

「どの流派を選べば良いか?」という疑問に対しては、流派による違いを理解し、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

初心者が使うべきおすすめの茶道道具は?

茶道を始めるにあたり、初心者がどの茶道道具を利用すべきか悩むことが多いです。基本的には必要最低限の道具から始めるのが望ましいでしょう。

粉引き茶碗、茶杓(ちゃしゃく)、茶筅(ちゃせん)は、初心者には欠かせないアイテムです。特に茶筅は、茶を点てるために必要不可欠です。これらはセットで購入できることも多く、初心者用に手に取りやすい価格帯のものもあります。 さらに、茶杓は茶を適切に計量するために重要な役割を果たします。

「どれを選んで良いかわからない」という方でも、初心者用のセットを購入し、まずは基本的な道具から練習することをお勧めします。

茶会での服装の選び方は?

茶会に参加する際、どういった服装を選ぶべきか迷うこともあるでしょう。茶道の作法には服装も含まれており、礼節を重んじる文化だからです。

茶会では、和装が一般的ですが、洋服でも問題ありません。ただし、派手すぎる服装や動きにくい服を避けることが望ましいです。多くの茶会では、落ち着いた色合いの服が好まれます。着物で参加する場合は、訪問着や小紋を選択するのが適切です。 また、アクセサリーは控えめにし、靴も履きやすいものを選びましょう。

「どんな服で行けば良いか」と不安になる前に、茶会のテーマや参加する時間帯に合わせて服装を選ぶことで、安心して参加することができます。

まとめ:茶道で心を磨き、美しい日本文化を楽しむ

茶道は日本の伝統文化であり、その歴史や精神は深く、 心を磨くための素晴らしい手段です。 茶道を通じて、和敬清寂や一座建立といった精神を体験し、 日常生活に取り入れることで豊かな心を育むことができます。

茶道の基本作法や茶会での流れを学ぶことで、 自然と人を敬う心を深められるでしょう。 初心者でも安心して取り組める道具選びや教室探しを通じて、 新たな世界を楽しんでみましょう。

コメント